| 愛知県豊田市 |

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

|

大蛇の地渡り むかし、むかし、下池と新池と呼ばれる二っの池を縄張りにして、 それは大きな蛇が住んでいたそうな。 そして、毎日のように二つの池から池へ渡っては獲物を捕り、ますます大きくなり、 人を見ると毒を吹きかけたという。 そしてその毒をかけられた人は、高熱にうなされ、体一面に斑点が浮かび、苦しみながら、 息を引き取ってゆくという。

ところがある日、源兵衛さんは孫と一緒にその池のある森へ、たき木拾いに出かけたそうな。 木洩れ日のさす森の中は、たいそう気持ちがよくて、孫と楽しく遊びながら 源兵衛さんはいつのまにか森の奥へ奥へと入って行ったそうな。 ふと気がつくと何か動いている。  風もないのに木々の小枝が激しく揺れ、下草や篠の葉が踏みしだかれて、

ペチャンコになっている。

風もないのに木々の小枝が激しく揺れ、下草や篠の葉が踏みしだかれて、

ペチャンコになっている。そして、得体の知れないものが、地を這うようにこちらへ近づいてくる。 身ぷるいするような寒気と、耳をおおうような恐ろしい音も近づいてくる。 辺りのただならぬ気配に、源兵衛さんは身の危険を感じたそうな。 とっさに孫をしっかりと抱き、くぼ地へ身を寄せ、地面に伏せて小さくなっ ていたそうな。 するとどうじゃ、両抱えもあるような蛇が身をくねらせながら、目の前を通 りすぎて行った。 大きくって、長くって、太くって、赤黒くって、薄気味悪い音をたてて、それ は恐ろしい光景だった。 源兵衛さんと孫の二人は、恐怖のあまり、腰をぬかして立ち上がることもでき なかったそうな。  暫くして、こんな所に一刻もおられんと気をとりなおして、孫を肩に担ぎ

一目散に逃げ帰って来たそうな。

暫くして、こんな所に一刻もおられんと気をとりなおして、孫を肩に担ぎ

一目散に逃げ帰って来たそうな。やっと村へたどり着き、家へ戻っても、恐ろしさは増すばかりで、しっかり と戸を締め、頭から蒲団をかぶって、ガタガタ震えていたそうな。 そして長い間、その大蛇を見たことは誰にも語らなかったという。 わいわいぎつねのいたずら  もうずいぷん、むかしのことです。

そのころ、宮口は家もごくわずかしかなく、小高い山があちらこちらにあり、

あとは野原と田や畑ばかりでした。

もうずいぷん、むかしのことです。

そのころ、宮口は家もごくわずかしかなく、小高い山があちらこちらにあり、

あとは野原と田や畑ばかりでした。ある秋の夜のことです。まわるい盆のような大きな月が、夜つゆでぬれたすす きのほを銀色にてらしていました。 庄屋さんの家から、ガヤガヤとにぎやかな話し声が聞こえてきます。 「今年は米がたんととれたのう。」 「村のしゅうにも、ねんぐをたんとおさめてもらってのう。」 「これで、秋まつりもにぎやかにやれそうだのう。」 「ほんに、全くそのとおりじゃ。」 地主さんたちが集まって、おまつりのそうだんをしていたのです。 拾ひゃくしょうさんたちのくろうも知らないで、お米がたくさんとれたからもっと出せ、 もっと出せと取り立てたのです。  おまけに、おひゃくしょうさんたちの気持ちも聞かないで、おまつりをにぎや

かにやろうなどと、かってなそうだんをしているのです。

おまけに、おひゃくしょうさんたちの気持ちも聞かないで、おまつりをにぎや

かにやろうなどと、かってなそうだんをしているのです。話がはずんで、お酒もだいぷん入り、かなり帰りがおそくなってしまいました。 そこで、みんなは近道をすることにしました。 地主さんたちは、みんな顔を赤らめて、気持ち、よさそうに話しながら、山の道を歩いていきます。 松の木と木の間から、お月さんが顔をのぞかせて、みんなのようすをながめています。 すぎの木立にはさまれたところまで来ると、甚兵衛さんが思い出したようにみんなに言いました。 「このごろ、また、あのいたずらずきのわいわいぎっねが、このあたりに出て来て、 みんなをだましているそうじゃないかね。」 「うちの次郎吉も、だまされてね。 そば畑を川と思ってきものを頭に乗せて、「深いぞ。深いぞ。」といって歩きわたったと聞いとるんじゃ。」 「そんなきつねがいるもんかね。村のしゅうの作り話さね。 だいいち、人間さまが、きっねになどだまされるもんかね。アッハッハッハ。」 吾兵衛ざんは、全く相手にしません。その笑い方が、あまりに自信ありげだったので、 みんなもその気になっています。 ただ、甚兵衛さんだけが、あたりを見回しながら、ニヤニヤとわらっています。 ひと山こえて、せの高い木々がなくなると、どういうわけか、道がなくなっていました。 そして、そこには、大きな池がありました。  「おかしいぞ。こんな所に大きな池があったかなあ。

これはきっと、あのわいわいぎっねが、わしらをだまそうとしているのだよ。

「おかしいぞ。こんな所に大きな池があったかなあ。

これはきっと、あのわいわいぎっねが、わしらをだまそうとしているのだよ。ひっかえして、いっもの道を行こまいか。」 甚兵衛さんが言いました。すると吾兵衛さんがそれをさえぎるように言います。 「きっねが、人間さまをだませるものかね。たとえ、村のしゅうはだませても、 わしらはだませはしまい。この池は、ゆうべの雨でできただよ。きっと、ぞうじゃよ」 善右衛門さんも、大きくうなずいて言います。 「そんなことより、どうじゃな。今夜はいい月夜だし、お酒をのんで、からだ もぼかぼかしとるで、この池をわたってかえっちゃあ。ザブザブやっていった ら、さぞかし気持ちがええぞん。」  すぐに話がまとまって、地主さんたちは、きもののすそをこしまでたくし

上げて、ひといきにザブンとやりました。

すぐに話がまとまって、地主さんたちは、きもののすそをこしまでたくし

上げて、ひといきにザブンとやりました。「ええ気持ちだのう。ほれ、お月さんもうらやましそうに見とるぞな。」 「甚兵衛さん、何をしとるだ。おまえさんも、はようとびこまんかい。 気持ちがええぞん。」 みんなは、子どものように、はしゃいでいます。 いつのまにか、だれかが秋まつりのたいこや、はやしの口まねをし始め、 みんなもそれに合わせておどり出しました。 「ピーピー、ドンドン。ピーヒャララ。ここは深いぞ、ピーヒャララ。 足をとられてころぷなよ。ピーヒャララ、それ、ピーヒャララ。」 どういうわけか、甚兵衛さんだけは池に入らず、あきもせずにうかれておどっ ている地主さんたちを見ています。お月さんも、にこにこ、しながら、みんなの おどりを明るくてらしています。  ところがどうでしょう。おどりつかれて一休みして、.気がついてみると、地

主さんたちは少しも水にぬれていません。おどっていた池ば、じっは、すすきの原だったのです。

ところがどうでしょう。おどりつかれて一休みして、.気がついてみると、地

主さんたちは少しも水にぬれていません。おどっていた池ば、じっは、すすきの原だったのです。ただあたりいちめんのすすきのほが、秋風にざわっいていたのでした。 そういえば、甚兵衛さんのすがたはどこにも見当たりません。しばらくすると、遠くのほうで、 「ワアーイ、ワアーイ、ワアーイ。」 と、わいわいぎっねの鳴き声が聞こえ、山おくのほうへ消えていきました。 頭にゆわえたわらじ  むかし、むかし、宮町にこんな話がありました。

むかし、むかし、宮町にこんな話がありました。こんな取り入れの喜びの時期なのに、村人たちはあっちに三人、こっちに五人と集まって、 心配そうにひそひそと、立ち話を続けています。 「また、いねかりの時になったのう。」 「こまったことじゃ。また千足山のてんぐが来て、わしらをいじめるんじゃ。」 「おれたちにいたずらをしては、喜んどるんじゃからのう。」 「まったくじゃ。ほんにこまったことじゃ。」 どの人もみんな、こまった顔をしていました。  そうして、暗くなりはじめたあぜ道を、足ばやに家路へと急ぐのでした。

そうして、暗くなりはじめたあぜ道を、足ばやに家路へと急ぐのでした。ある夜のことです。吾助さは、夜なべしごとのなわないをするために、 うらのなやに行こうと、戸をあけて表に出ました。 吾助さは、空をあおいで、大きく深こきゅうをしました。夜空にはたくさん の星がきらきらとかがやき、流れ星の落ちる音まで聞こえるくらい静かで、きれいな夜でした。 吾助さは「ああ、きれいな夜だのう。星に手がとどきそうだ。」 と、美しい星のかがやきに見とれていました。 そして、なにげなく、遠くに黒ずんで見える千足山のほうを見やったのです。 そのとたん、全身はふるえ、血の気もうでてしまい、ひざはがくがくして、 思うように走ることもできません。  やっとのことで、家にはいりこむことができたのですが、

吾助さは、げんかんのたたきで腰がぬけてしまいました。

やっとのことで、家にはいりこむことができたのですが、

吾助さは、げんかんのたたきで腰がぬけてしまいました。そして、おっかあにも、ものも言えずに、ただ、大きく口をあけて外を指すばかりでした。 おかってで夕ごはんのかたづけをしていたおっかあは、なにごとが起きたかとびっくりして、 急いで外へ出てみました。 千足山のてっぺんでは、夜空をこがさんばかりに、まっかな火の玉がもえています。 これは、遠くのほうから飛んできたてんぐが、 「おれは、またやってきたぞう。」 と、村人たちに、自分のみなぎる力をほこって知らせるあいずだったのです。 さあ、たいへん。吾助さとおっかあは、こわさをこらえて、急いで、村の人たちに、 今年もてんぐがやってきたことを知らせに回りました。 「てんぐが来たぞうい。」 「てんぐの火の玉が千足山に見えるだよう。」 「てんぐが千足山にいるぞうい。」  それからというものは、夕ごはんが終わるころになると、毎ばん、

「わっ、はっ、はっ。」「カタン、カタン」

「わっ、はっ、はっ。」「カタン、カタン」

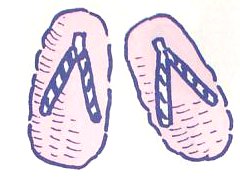

と、てんぐは高らかにさけび、ほうばの、ぶあついげたの歯をならしながら、村じゅうを歩き回ることが続きました。

それからというものは、夕ごはんが終わるころになると、毎ばん、

「わっ、はっ、はっ。」「カタン、カタン」

「わっ、はっ、はっ。」「カタン、カタン」

と、てんぐは高らかにさけび、ほうばの、ぶあついげたの歯をならしながら、村じゅうを歩き回ることが続きました。村人たちは、家の中で身をかがめ、息 をひそめて、小さくなっていました。子どもたちは親のひざの中にもぐって、 ぎゅっとしがみっいて、はなそうとしません。 てんぐの通りすぎるのを、じっ と待っているほかに、手のくだしようがなかったのです。 と、あるばんのことです。急ぎの旅をしていた一人の男がいました。 この旅人が宮口まで来た時、はいていたわらじのひもが、プツッと切れてしまったのです。 旅人は、「もう少しでやどにつくのに。弱いわらじだったのう。」 と、ぷつぷつ言いながら道ばたの松の根もとにこしをおろして、新しいわらじ をこしからはずしていました。 その時、なまあたたかい風がふわっとふいたかと思うと、とつぜん、 「わっ、はっ、はっ。」「カタン、カタン。」 と、てんぐが旅人のほうへ、いきおいよく、大またでやってきました。 旅人は、心もきももっぷれんばかりに、びっくりぎょうてん。思わず、持っ ていたわらじを頭の上にのせて、 「どうか、どうか、命だけはお助けください。」  と、さけぷようにしてたのんだとたん、どうでしょう。

と、さけぷようにしてたのんだとたん、どうでしょう。こんどは、てんぐが、 「きゃあっ。そのわらじをどっかへやってくれ。」 と、さけぷがはやいか、いちもくさんに千足山ににげ帰ったのです。 しばらくして、村人たちが、手に手にちょうちんをさげて、旅人のところへ集まってきました。 「おまえさん、だいじょうぷかね。」  と、五助さが話しかけると、旅人は体をふるわせて、

今あったできごとをくわしく話しました。

と、五助さが話しかけると、旅人は体をふるわせて、

今あったできごとをくわしく話しました。すると、村人たちは、「てんぐめは、わらじがきらいだったのか。」 「おれたちも、頭にわらじをゆわえて歩くぞん。」 「そうじゃ。そうじゃ。いいことを聞いたぞん。」 と、安心したかのように、口々に明るい声で話し合っていました。 その後、村人たちは、のら仕事でおそくなったり、夜道を歩く時は、頭にわ らじをゆわえて歩きました。てんぐは、おどそうとして村へおりてきても、頭 のうえのわらじを見ては逃げ帰つてしまいました。 そして、いつのまにか千足山へ来ることもなくなった、ということです。 吉五郎さの酒  明治も終わりの九月中ごろのこと。

明治も終わりの九月中ごろのこと。千足の太郎兵衛さは、大島の親戚の家へ、稲のハザに使う杭木を貰いに出かけたそうな。 朝早く、大八車を引いて、たいそう急な坂の多い山道を、一人で出かけたそうな。 行く時は、大八車には何も積んでいないので、楽に大島に着いた。 親戚の家で、昼ごはんをごちそうになり、大八車にたくさんの杭木を積んで、帰ることになった。 途中の矢並まで、親戚の人に大八車を押してもらったもんで、助かったけんど、それから 先は一人で、引いてこなければならんかった。 たいそうしんどい思いをして、汗をかきかき矢作の橋まで来たとき、  「そうだ!

「そうだ!けんども、  そう決心すると、

そう決心すると、やっとの思いで、吉五郎さの店にたどり着いたときは、服を着たまま、風呂に入ったかと思うほど、汗びっしょりだったと。 「吉さ!一杯おくれ!早よ、早よ!」 と催促すると、吉五郎さは、大急ぎで、枡になみなみと注いで、太郎兵衛さに渡して。 太郎兵衛さは礼の言葉もそこそこに、一気に飲み干し、 「ああ、うまかった。五臓六腋にしみわたるとはこのことだなあ、まあ一杯!」 とお代りの枡を差し出したんじゃと。 吉五郎さも今度は落ち着いて枡に注ぎ、太郎兵衛さに渡したて。 太郎兵衛さも今度は落ち着いて、酒の味を楽しむかのようにチビリ、チビリ、 太郎さ「吉さ、こりゃ酒じゃねえ、酢だぜ」 吉さ「ほんな馬鹿な!さっきと同じ所から、もってきたぜ」 太郎さ「ほんなら飲んでみらっせ、こりゃどうみても酢だぜ」 吉さ「本当だわ、こりゃ酢だわ、悪かった、悪かった」 と言いながら、本物の酒をもってきて、 吉さ「太郎さや、さっきの一杯はまけとくでのう」 太郎さ「ほっかん、こりゃ今日は一杯儲かったわい」 太郎兵衛さは、上機嫌で帰って行ったそうな。 |

| 前へ |

| 次へ |