| 愛知県豊田市 |

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

抱き地蔵さま いっつのころからかと言われても定でないので、むかし、むかしとしておこう。

いっつのころからかと言われても定でないので、むかし、むかしとしておこう。村人の遠い思い出の中に、お地蔵さまはもうその場所におらしたげな。 四季折々の花が供えられ、小ぎれいな色模様の前掛けを掛けてもらい、 雨の日も、風の日もいつもにこにこと笑っておらした。 辺り一面桑畑に囲まれ、一本の里道がずっと  古ぼけた祠のまわりは、子供たちの格好の遊び場で、お地蔵さまに触ったり、

祠の中を駆け抜げたり、時にはお供物を失敬したりしてのう、

子供たちにとって、お地蔵さまは守り神というより、良き友というほうがぴったりじゃった。

古ぼけた祠のまわりは、子供たちの格好の遊び場で、お地蔵さまに触ったり、

祠の中を駆け抜げたり、時にはお供物を失敬したりしてのう、

子供たちにとって、お地蔵さまは守り神というより、良き友というほうがぴったりじゃった。街道への道しるべとして立っておらしたこのお地蔵さまは、 いつのころか不思議な力も兼ね備えておいでになってのう。 お地蔵さまに願いを言って、心をこめて抱き上げると、 その願いがかなう時は軽く持ち上がり、 かなわぬ時は、どんな力でも重くて持ち上がらないという。 その話は、抱き地蔵というお名で、近在の村里に広まっていった。 日も暮れて人影もまばらになるころ、年頃の娘さんがひっそり佇んでいるの をよく見かけたものじゃ。 幸せな花嫁すがたを心に描いて、願いをかけに来たのじゃろうかのう。 このようにしてお地蔵さまは訪れた人々に、きっと星の数よりも、 もっとたくさんの幸せを約束してきたことじゃろうて……。  そんなご利益あらたかなお地蔵さまになられても、

子供たちにはやはり親しみのある存在だったとみえ、朝な、タなにお姿を見ては、

今日のお地蔵さまは、後ろむきになっているから、怒っておらっしゃるとか、

横を向いているから、何か困りことがあるんじゃとか、

いろいろと話ながら形ばかりの手を合わせて、祠の前を通り過ぎたものじゃった。

そんなご利益あらたかなお地蔵さまになられても、

子供たちにはやはり親しみのある存在だったとみえ、朝な、タなにお姿を見ては、

今日のお地蔵さまは、後ろむきになっているから、怒っておらっしゃるとか、

横を向いているから、何か困りことがあるんじゃとか、

いろいろと話ながら形ばかりの手を合わせて、祠の前を通り過ぎたものじゃった。現在お地蔵さまのお住居は変わってはいますが、以前にも増して願いをこめて、 お地蔵さまを抱きに来る参拝者が絶え間なく、 毎年八月二十四日、抱き地蔵祭も行われています。  今から百七十年位前のこと。

宮口に

今から百七十年位前のこと。

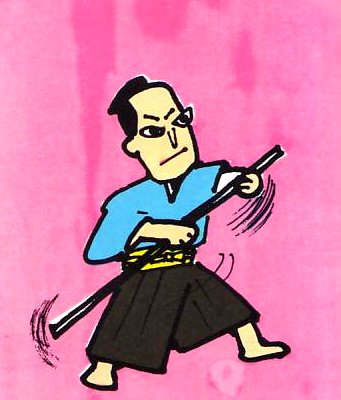

宮口に幼少の頃から文武両道に優れていましたので、 ある時、思うところがあって、石巻山(豊橋)の岩場において、七日七夜の 参籠と厳しい修練を重ね、その甲斐あって悟りを開き、石巻我心流の一派を編 み出しました。 そして郷里に帰り、屋敷の内に道場を開き、近在の若者に武芸を教えていま した。 その後、尾張の国より猿投神社に棒の手が奉納されることになり、深田佐兵 満孫は、尾張、岩崎城主の家臣、鎌田兵太寛信の鎌田流棒の手を研鑽し、 免許皆伝の巻物をいただき、三河における鎌田流棒の手の開祖となりました。 三河の各地に棒の手を広めて、最盛期には百ヵ村を数える普及ぷりだったとい われています。  佐兵満孫は剣術や、棒の手の指南のかたわら、近隣近郷の政や、行事にもす

すんで参画し、村人の色々な相談にのったり、生活の苦しい人には援助の手を

差し伸べたりして、常に村人達の指導的な立場にあったので、神様のように崇

められていました。

佐兵満孫は剣術や、棒の手の指南のかたわら、近隣近郷の政や、行事にもす

すんで参画し、村人の色々な相談にのったり、生活の苦しい人には援助の手を

差し伸べたりして、常に村人達の指導的な立場にあったので、神様のように崇

められていました。そのような行いに対して、 晩年、これを着用して自らの手で自画像を書き上げ、さちに和歌三首を添え て、柚にした物を後世に残しています。 亡きあとで病んで難儀するならば一心かけて我を頼めよ 七十二才で他界し、心行院徳誉覺翁禪門(しんぎょういんとくよかくおうぜんもん)として、 手厚く葬られた佐兵満孫のお墓は、宮口村の小高い林の中にあり、 昭和の始めころまでは願いごとをこめて数多くの善男善女がお参りに訪れました。 常に供花は新しく、ローソクや線香の絶え間がなかったといわれています。 鎌田流棒の手 棒の手は尾張岩崎の国が、いざ合戦というとき役立つようにと、領民に武芸 の技を教えたのが始まりといわれます。  破竹の勢いの普及ぶりは百カ村を数え、農民といえども、優れた技量を身につ

けていたと思われ、その戦力は"小牧長久手の戦い"において徳川方の勝利に

大きく寄与したと、古文書にも記されております。

破竹の勢いの普及ぶりは百カ村を数え、農民といえども、優れた技量を身につ

けていたと思われ、その戦力は"小牧長久手の戦い"において徳川方の勝利に

大きく寄与したと、古文書にも記されております。そして宮口の住人深田左兵満孫が、その奥義を極めて三河国にも"鎌田流棒 の手"として広めてゆきました。 世が治まり、その後の棒の手は猿投神社の祭礼に奉納するという晴れやかな 舞台に登場して、長い歴史と伝統を培ってゆきます。 棒の手奉納の習わしは、"合宿"と呼ばれる村ごとの集団によって、支え守ら れておりました。 宮口村を中心とする本地村、千足村など十一ヵ村の集団である、宮口合宿は他 のいずれの"合宿"よりも一段と強力で、大きな特権を持ち、恐れられていた ようです。 毎年、旧暦九月九日、猿投祭りが近づくころ、各村々では棒の手の稽古が始 り、かがり火やたいまつの明りの下に"ヤーホートー"のするどい掛声が飛び 交い、老人、若者こぞってのそれは賑やかな光景が繰り広げられたと思われま す。  やはり、演技上手な若者に娘たちの人気が集り、声援も飛ぷので、

娯楽といえども、そうとう熱のはいった練習が続いたことでしょう。

やはり、演技上手な若者に娘たちの人気が集り、声援も飛ぷので、

娯楽といえども、そうとう熱のはいった練習が続いたことでしょう。祭礼前夜、村の広場に勢ぞろいした村人の出で立ち、いかにと見れば…… 陣笠、陣羽織、手甲脚絆にわらじを履いて、槍、長刀、長柄の鎌棒、木太刀な どの武器を持ち、さぞあっぱれな晴姿だったと思われます。 そして、女子や子供達の見送る中、先頭に定紋入りの提灯をかかげ、献馬を 引き連れ、空砲の種子島を打ち上げ、ほら貝を吹き鳴らして出発する行列は、 勇壮で実に見事であったと云われています。 同じ集団の村々と合流しながら、夜を徹しての行進は、夜明け間近か、一の 鳥居(現亀首町)あたりで、十一ヵ村全員の集結となります。 その時に厳格で、難しいと今でも語りぐさになっている"仁義口上"が述べられます。 やがて、猿投神社の境内にて、各"合宿"による棒の手奉納の競演とあいなりますが、 互いの気持の高ぷりも加わって、槍、長刀の入り乱れる喧嘩となることも、珍しくな かったようです。 "尾張合宿"と献馬や"ダシ"の奪い合いとなり、大勢の負傷者を出しながら も"ダシ"を奪ったこと、そしてその"ダシ"が長いあいだ千足村に保管されて いたというのが、ある古老の自慢話だったということです。 明治二十三年、三月二十九日、名古屋別院において、宮口村の篠田文二郎、篠 田金次郎の両名が、明治天皇の御前にて、棒の手を演じて天覧の光栄に浴したとい う記録も残されています。  このような棒の手の輝かしき伝統も大正末期ころから、衰退の一途をたどるようになり、

太平洋戦争により久しく中断されてしまいます。

このような棒の手の輝かしき伝統も大正末期ころから、衰退の一途をたどるようになり、

太平洋戦争により久しく中断されてしまいます。終戦を迎え、世の中が落ち着きをとり戻したころ、村の古老の間から、棒の 手再現の願いが高まり、青年会員らによる、関係方面への熱心な運動も実を結 び、市、県の無形文化財の指定を受けるところまで復活してきております。 現在、宮口の住民は全戸保存会員となり、若者や子供達が威勢のいい掛声で練 習に励んでいます。 そして、猿投神社、宮口神社の祭礼には揃いの衣装に身をかため、棒の手演技 の協賛をしております。 又、要請があれば、他方面の行事にも積極的に参加して、ヤンヤの声援や拍 手を浴びております。 行者祭り 宮口一色の行者祭りは、昔から毎年旧暦六月六日、修行されていましたが、 太平洋戦争により中断、さらに大戦後、青年会によって復活され、十数年間修 行されましたが、移り変わりの激しい世情に流され、昭和五十三年まで途絶え ていました。 しかしながら、郷土を愛する有志の人達から、熱烈な復活の話が持ち上がり  当時の区長を始め、区の役員の一方ならぬ努力の結果、再び祭礼が奉修されることになり、

旧暦六月六日は梅雨時のため、七月の第二土曜日に改正され今日に至っています。

当時の区長を始め、区の役員の一方ならぬ努力の結果、再び祭礼が奉修されることになり、

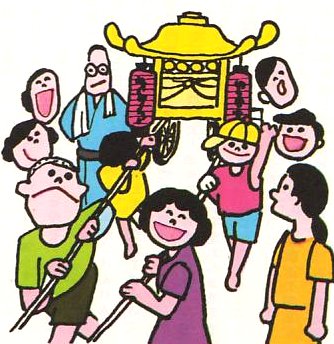

旧暦六月六日は梅雨時のため、七月の第二土曜日に改正され今日に至っています。祭りに欠かせない屋台と字事=譜面は永田正嗣氏宅に大切に保存されていて、 老朽化しているものは修復し、有志の人達は若い頃の手さばきを想いだして 囃子を打ち始めたのです。 囃子の曲目は"どろつく" "祇園" "いれごと" の三曲です。 昨今、祭りの一ヵ月前位から一色児童館にて子供を主体にして、昔の青年有志も加わって、 本番に備えて練習にはいります。 囃子を指導する人が若い人で五十才を過ぎ、さらに人数も少なく、 ここでも後継者の育成が悩みの種です。 さて祭り本番。 陽が傾きかける頃、高張提灯を先頭に子供達が屋台を引き出し、大太鼓一基、 小太鼓二基(昔は笛もあつたようす)を打ち鳴らし、賑やかに区内をじ巡行するのです。 その有様を親しみをもって"ちゃんちゃんちゃらぼこ"と称しています。  家々の前を通過する際、そこの家人より祝儀が渡され、お礼にと打ち噺子が演じられます。

「今たたいている子は誰々さんとこの子だげな」「あの子はあそこの孫だよ」

と話題の声に、演じる子供も一段と熱が入ります。

家々の前を通過する際、そこの家人より祝儀が渡され、お礼にと打ち噺子が演じられます。

「今たたいている子は誰々さんとこの子だげな」「あの子はあそこの孫だよ」

と話題の声に、演じる子供も一段と熱が入ります。区内を一巡し、ご祈祷の続く行者本殿の前で、交替に噺子を奉納する頃には、 タ闇も迫り、屋台の提灯の色も鮮やかさを増します。 狭い境内は人、人でごったがえし、祭りも最高潮を迎えます。 やがて有志連の一段と力強く打ち鳴らす噺子のなか、ご祈祷が終り、 区民からのお供えのお菓子が配られます。 配り手の世話役さんに群がる子供達。けんけんごうごうたるありさまは、 昔と今が交差して、」どこがどう変わったと言うのだろう? この短い数時間に、お年寄りは心懐かしく昔を偲び、 子供達はふるさとに対する忘れられない思い出を、心に詰め込みます。 行者祭りの行者とは、大蜂山の修験道の開祖、役の小角(えんのおづぬ)を指し、 宮口神社大鳥居の東に本殿を設け、お祀りしている。 役の行者は大峰山を始め葛城山、六甲山、彦山、阿蘇山、大山、恐山の七高山、 さらに釋ケ獄、白山、富士山の日本三高山をも修行され、日々に輝く法の 徳を遂げられて、神力自在の身となり、五色の雲に打ち乗りて、国の隅にも至 らしめ、法を施し恵みを置かれたという。  農耕中心の生活の中、雨、風などの天候が収穫ばかりか、暮しのすべてを左

右する当時のこと、どうしても神だのみの風習ができたのだろう。

農耕中心の生活の中、雨、風などの天候が収穫ばかりか、暮しのすべてを左

右する当時のこと、どうしても神だのみの風習ができたのだろう。宮口神社の境内でも護摩が焚かれ、火渡りの修行も行われていたという。 区内での信仰あつき修行者も数多く、天王町、福岡政治さん宅の裏山に、十 数柱の験者の霊が祀られており、今でも有志による祭礼が行われている。 おしょろいさん(盆行事) 盆が近づくと、お寺さんはもちろんのこと、家々の縁側で線香の煙りにく すんだ仏具みがきが、忙しくなされます。  "燭台""チンワンワン"などが強い夏の日差しを受けてピカピカに輝いてきます。

"おしょろいさん"を迎える準備なのです。

"燭台""チンワンワン"などが強い夏の日差しを受けてピカピカに輝いてきます。

"おしょろいさん"を迎える準備なのです。八月十三日の夕方"瓦"の上で、エビ型に束ねたワラに迎え火が焚かれます。 この家のご先祖さまに、お迎えの準備ができたことを知らせるのです。 そして、ご先祖さまは登る煙りを目印に、一年一度の里帰りをなさるのです。 仏壇にはそうめんなどが供えられ、盆提灯に火が入ります。  県外などに移り住んでいる親類縁者も、盆休みを利用して帰省しており、

懐かしい顔が揃い、賑やかさを増します。

県外などに移り住んでいる親類縁者も、盆休みを利用して帰省しており、

懐かしい顔が揃い、賑やかさを増します。家族みんなで、ご先祖さまに、日頃の加護と今有ることを感謝し、お参りがなされます。 十四日には、おはぎやスイカなど自家料理でお供えをし、お寺さんと共にご先祖さまを偲んで、  生前の昔話に花を咲かせます。

生前の昔話に花を咲かせます。十五日にはナスと麻の茎で作ったお馬で、"おしょろいさん"はお帰りの支度をなさるため、 町へ買物に出られます。 明けて十六日、ワラで作った舟に、ハスの葉に包まれた供え物やお土産、そしてナスの お馬を積み込んで、ローソクと線香を立て、 おしょろいさん→御聖霊位さん 瓦→三途の河原 がその語源かと思われます。 |

| 前へ |

| 次へ |