| 愛知県豊田市 |

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

豊田市西部、

もくじ

まえがき 空と川面の中間に霞たなびく春むらさきのタ暮れどき…… 五月雨に濡れそぼつ若苗のもえぎ鮮やかに深みゆく日々……  黄金(こがね)の稲穂刈り終えし甘い匂いただよう日だまりのあぜ道……

黄金(こがね)の稲穂刈り終えし甘い匂いただよう日だまりのあぜ道……朝日の眩しさと鈍色(にびいろ)の陰が小気味よい調和をみせる霜枯れの野辺…… この四季の向うに ずっと古(いにしへ)もちょっと昔も、そして今も、もちろん未来へ続く明日も、すべての息吹にむかって 一と年代上のお年寄りなら、さぞ面白い話ができただろうと思うと悔やまれるのだが、 今さら詮のないこと。 そこで、この冊子の意図とお見うけする その一 当時(昭和10年〜)  しかし、水害という、悪いことぱかりではなく、楽しみもあってね。川には

この水車へ水を引くための"どんどん"と呼ぱれている堰が、数ケ所、設けて

あったんじゃ。その"どんどん"の土嚢を積んだ、下の土管に必ずうなぎが潜

り込んでくるからだわねん。

しかし、水害という、悪いことぱかりではなく、楽しみもあってね。川には

この水車へ水を引くための"どんどん"と呼ぱれている堰が、数ケ所、設けて

あったんじゃ。その"どんどん"の土嚢を積んだ、下の土管に必ずうなぎが潜

り込んでくるからだわねん。だから増水の次の朝は、先を争って川へようすをみに行ったものだった。 うなぎぱかりか、魚は多かったでね。 はえ、もろこ、とちかぷ、赤なまず、どじょう……… 澄んだ水にすいすい泳いだり、砂に潜ったりするのが、手にとるように見え ていたっけ。 竹筒のやなをかけると、一度に30匹は下らないほど、たくさんの魚が捕れた ものだったし、ちよっと釣り糸を垂れるだけでも、晩のおかずはできたもんだっ たぞん。 話題のうしもつご(うしもろこ)なんぞ、川にいっぱい泳いでいたがねん。 今はそんなに、珍しい魚になってしまったのかねん。 そうそう、水車小屋があってね。 川の水嵩があまり多くないから、ギィーコットン、ギィーコットンとそれは のどかに米をついていたものだったよ。  しかし村の、のどかな風景に反して時には、思いがけないことが起きるものじゃ。

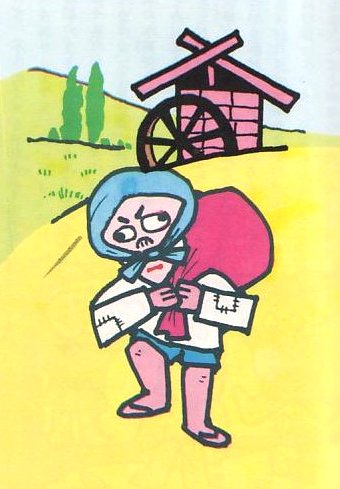

米泥棒が出没して、つき上がっているはずの米を、翌朝取りにいくと何も無かっ

たという話は、よく聞いたものだがねん。

しかし村の、のどかな風景に反して時には、思いがけないことが起きるものじゃ。

米泥棒が出没して、つき上がっているはずの米を、翌朝取りにいくと何も無かっ

たという話は、よく聞いたものだがねん。家にいれぱ、仕事を言い付けられるので、わしら子供は日が暮れるまで、外 を飛び廻ってのう。河原にしろ、山の中にしろ、たいした道具はなくとも遊び にこと欠くことがなかったっけ……… こま回し、ケンパン、竹馬、かいどり、凧あげなどやったものだったが、一番 の遊びは"兵隊ごっこ"だった。 樫の木の林の中で、人一人がやっと歩けるくらいの細道を通し、その奥まっ た所に"陣地"を設けて、なんだかんだと作戦を練ったものだったがねん。 そういえば、木登りは皆、得意でのう、栗の木によじ登り、枝が折れては 落ち、足がすべっては落ち、幾っコブをつくったか数えきれなかったよ。 それでも凝りもせず又、登ったものだったけど、不思議と大きな怪我をしたと いうことはなかったねん。 遊びというものを、心と身体の両面で理解し、楽しんでいたからだろうか。 その二 きつね  きっねは、多かったなあ……

きっねは、多かったなあ……化かされたという話もよく聞かされたぞん。 法事なんぞで千足村へよぱれて、お酒をごちそうになっての帰り道、ほろ酔いかげんで新池のあ たりまでやってくると、いつの間にか道も畑も一面海になってしまうそうじゃ。 波は打ち寄せてくるは、深みに落ちこむはでおぼれまいとして、一生懸命に背伸びしたり、泳い だりしていたそうだ。 そして気がついてみると、土産に貰ったぼたもち、油あげなどの詰まった重箱は取られて、野畑 の中をつま先立って歩いていたと………

きつねが弁当を狙っていたずらをするといわれていたっけ……… その他にも化かされて方向を失って、とんでもない所で迷子になっていたと いう話や、朝、風呂場の炊き口で暖をとって眠っていたきつねに、 家人が驚いて腰をぬかしたという話もあったわねん。 わしらも恐ろしがってぱかりはおられんでのう。  鶏を盗られて、羽根の散らばっている跡を尾けて行くと、きっねが住処にしている木の虚や洞な

どを見っけることができてのう。

鶏を盗られて、羽根の散らばっている跡を尾けて行くと、きっねが住処にしている木の虚や洞な

どを見っけることができてのう。今度はこちらがいたずらぎっねを懲らしめようと、松の枝を燃やして燻りだすんじゃよ。 今思うと、お互いに共存を認めあった、人間ときっねのかけ引きだったかなあ。 しんしんと光を放つ鋭い目、ふさふさの立派な尾、あの凛とした勇姿を、もう この きっねさえ住みにくくなった環境が、はたして人間にとって、本当に住みよい環境なのだろうか ふと、郷愁まじりに考えてみた。 その三 生活と風俗 天王祭(七月十四日)  田植えの後の娯楽として、その年の青竹の笹に、ろうそくをともした赤羽提灯を吊るしてお参りする。

田植えの後の娯楽として、その年の青竹の笹に、ろうそくをともした赤羽提灯を吊るしてお参りする。その昔、子供の流行病の平癒をこめて、津島神社からお札を、お受けして祀ったという。 茂一稲荷祭(旧二月初午の日) 村の若衆が素人芝居や、万歳の稽古をして祭りを盛り上げ、色鮮やかな 吹抜きが立てられた当日は、社の裏の鏡のような池も賑わいで揺れたという。 神事を祝い、餅投げをしたこともあり、遠方より人が集まったものである。 馬頭観音祭(旧二月二の午の日) この地の主たる産物であった磨き砂の運搬は、馬に頼っていた。  余談なのだが、当時、磨き砂はいくら掘っても、飛ぷように売りさばけたものだから、

亜炭掘りと相まって、貞宝周辺から、宮口神社のあたりまで、数え切れないほどの穴があったはずだがね。

余談なのだが、当時、磨き砂はいくら掘っても、飛ぷように売りさばけたものだから、

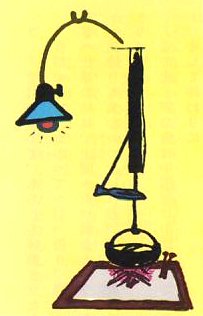

亜炭掘りと相まって、貞宝周辺から、宮口神社のあたりまで、数え切れないほどの穴があったはずだがね。穴は迷路のように二層、三層にもなっていて、人がトロッコに立って乗って いけるほどの高さもあり、横溝には冷たい清水が流れていた。 ちょっと危険な遊び場だったけれど、カンテラを下げて、人夫のおじさんに トロッコ乗りをせがんだものだったよ。 懐かしいカンテラで思いだしたけど、灯は貴重なものだったぞん。 第一、電気が夜だけで、昼間は送電されなかったでね。  そりゃそうだわねん、テレビ、冷蔵庫はもちろんラジオさえ、有るか無いかの時代だもん、

おてんとう様がおらっせる間は電気はいらんわね。

そりゃそうだわねん、テレビ、冷蔵庫はもちろんラジオさえ、有るか無いかの時代だもん、

おてんとう様がおらっせる間は電気はいらんわね。夜でさえ、一家一灯という言葉があるように、一つの電球を長い コードで引っ張って、あちこち移動させたものだったがね。 食事の時は、おかってへ引っ張り、縄ない、むしろ織り、みの作りなどの夜 なべ仕事の時は、土間へ引っ張るというぐあいにね…… 蛍狩りも楽しかったけれど、蛍の竹籠を枕元において、心ゆくまで眺めて眠りについたっけ…… 蛍の光窓の雪は中国だけの話じゃないぞね。 そして終わリに 春には鮮やかな山つつじに誘われ、わらび、ぜんまい、ぐみ、ゆすら、野いちごを探し歩き、 桑桃の色づく初夏には、学校帰りを待ちかねて、桑畑にかけ込み、口のまわりを真っ青に染めて、 互いの顔を笑いあったっけ…… 秋祭りの近づく頃には、腰に籠をっけ、カサカサとかすかな落葉の音を踏みしめて、きのこ狩りに心せかされたものだった。 そして、青はっ、しめじ、ろうじん、金銀きのこ、あしなが、松茸など竈一杯ぐらい採るのは、朝めし前のことだったよ。  いつの頃からだろう、地場産業の中心が養蚕から養鶏へと移り変わってゆくのを転機に、

宮口一面の桑畑がタバコ畑に、さつまいも畑に、麦畑にさま変わりし始めたのは……

いつの頃からだろう、地場産業の中心が養蚕から養鶏へと移り変わってゆくのを転機に、

宮口一面の桑畑がタバコ畑に、さつまいも畑に、麦畑にさま変わりし始めたのは……いつの頃からだろう、 山の畑の桑の実を、小籠に摘んだはまぼろしか |

|

| 次へ |